遙かなる歴史を刻んできたお寺や神社、街角に潜むミステリアスな史跡の謎に迫る「謎さがしさんぽ」。第二弾の今回は、いつも歩くエリアより少々西側を歩いてみました。街なかに突如現れる「顔の家」から金ピカの鳥居がまばゆい御金神社、表情豊かなだるまがひしめく「だるま寺」こと法輪寺まで、約3.5kmのさんぽです。

奇想天外!街なかに潜む【顔の家】

第二弾のスタート地点は京都御苑。南下しながら歩く衣棚通は、京町家やマンション、民家が入り混じる閑静な住宅街です。そんななか、視界に入り込んだのが……

「どことなく顔に見える……⁉」とかそんなレベルではなく、誰がどう見ても明らかに顔です。あんぐりと開いた口が建物のエントランス、ガラス戸が歯に見えます。まんまるな眼が窓、しっかりと鼻筋の通った鼻の役割は不明ですが、換気のため?下から見ると鼻の穴まであります。サイドには耳のような凸型も。これはベランダですね。壁は人間の肌に似せたようなベージュカラー。

夢にまで現れそうなほどインパクトのある建物にもかかわらず、ベビーカーを押して歩くママさんも颯爽と自転車を走らせる紳士も、この建物の前を通り過ぎていく地元の住人らしき人たちは立ち止まることもなく、仰ぎ見ることもなく、ちら見すらせず。この建物は日常の風景として溶け込んでいる様子です。

調べてみると、1974(昭和49)年に個人宅として建てられたもので、通称「顔の家」という名前だそうです。東京の「数寄屋橋交番」や「六本木ピラミデ」をはじめ、全国の個性派建築を手がけられた建築家・山下和正氏(山下和正建築研究室)による建築です。山下氏は昭和12年生まれで、顔の家を建てられたのは37歳の時。その2年後には、東京での作品が日本建築学会賞を受賞されたそうです。

令和の世でもかなり斬新なので、47年前の竣工当時はきっとこの界隈に一大センセーションを巻き起こしたのかもしれません。

1階の南側には「creative studio & shop OOO(オーオーオー)」というカラフル&ポップな雑貨のセレクトショップが入居されていました。ハンドメイドやDIYを楽しめるショップ&スタジオとのこと。

建物も入居するお店も創造性豊か。悠久の歴史を紡ぐ神社仏閣だけではない、京都の街歩きの魅力をまたひとつ実感したのでした。

黄金色の鳥居が燦然と輝く【御金神社】

衣棚通をさらに南下し、押小路通を経て西洞院通を歩いていると……

閑静な住宅街に金色に輝く鳥居を発見。

こちらは「御金神社」。「おかねじんじゃ」ではなく「みかねじんじゃ」と読みます。

ご本殿の瓦には「金」の文字がずらりと並んでいます。神様に手を合わせる前にガラガラと鳴らす鈴緒も金色です。境内にいるだけでゴージャスな心地に。

絵馬所にはイチョウのかたちをした絵馬がこぼれ落ちそうなほどぎっしりと掛かっていました。「開運」「金運」のご利益で信仰を集めておられるようです。

神社のご由緒を紐解いてみると、祀っておられる神様は3柱(神様を数えるときは「人」や「名」ではなく「柱」と表記するそうです)。

日本神話で有名な天照大御神(あまてらすおおみかみ)、月読命(つきよみのみこと)、そして主祭神の金山毘古命(かなやまひこのみこと) です。金山毘古命は、日本で最初の夫婦になった神様・伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)の子どもだそう。

御金神社が金運のご利益で信仰されるようになったのは、主祭神の金山毘古命が鉱山や鉱物を司る神様であることに由来。鉱業や鍛冶など金属にまつわる技術・工芸を守護し、金属全般にご利益を授けてくれます。金、銀、銅といった金属が通貨の製造に使われることから、次第に金運のご利益が口コミで広まっていくことになったそうです。

ご本殿の奥には御神木であるイチョウの大木がそびえていました。絵馬やお守りにイチョウのモチーフが見られるのは、イチョウの葉が末広がりのかたちをしているので縁起が良く、繁栄や不老長寿を象徴するからだそうですよ。

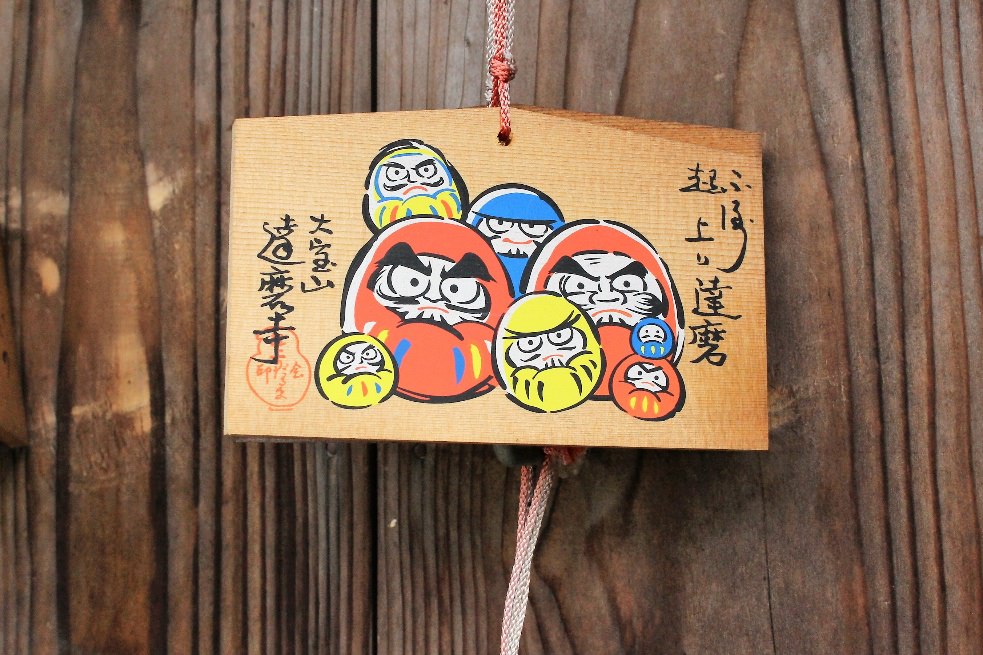

8000体ものだるまがひしめく【法輪寺(だるま寺)】

京都御所の西側を散歩していて出会った、法輪寺。臨済宗のお寺で、通称は「だるま寺」。

山門をくぐってみると、境内にはだるまの像やだるまを描いた絵馬、屋根瓦にはだるまの意匠もあり、だるま尽くしです。

達磨堂には無数のだるまが所狭しと並んでいました。指先ほどの小さなものから、両手でも抱えきれないほどの巨大なものまで、その数、8000体を超えるそう!表情や彩りもさまざまです。これだけのだるまに囲まれたらご利益がありそう。

ぽってりとした姿でぎょろっと目を見開いた「だるまさん」。合格祈願や心願成就の縁起物としてなじみがありますが、実はインドから中国に渡って禅宗を開いた「達磨大師」という実在した僧侶がモデル。壁に向かって坐禅を組む修行を9年間も続けているうちに手足がなくなった、というエピソードが秘められているそうです。

法輪寺が創建されたのは江戸時代中期のこと。第十代のご住職の時代になって、戦後の日本復興を願い、七転び八起きの不屈の精神のシンボルであるだるまを祀られたのだそうです。達磨堂の天井には水墨画で凛々しい達磨大師の姿が描かれていました。

達磨堂のお向いにある「衆聖堂」の2階には、「寝釈迦木像」がいらっしゃいました。仏像といえば坐像か立像の印象ですが、横たわるお姿は珍しいですね。

境内奥に建つ本堂からは、禅の世界を表す端正なお庭を一望できました。枝ぶりのいい木はどうやらモミジのようで、秋には紅葉も楽しめそうです。

授与所にはだるまみくじのほか、だるま土鈴などだるまモチーフの授与品がたくさん。土鈴はネズミからイノシシまで十二支すべてにだるまが寄り添う愛らしいデザインでした。

「顔の家」の顔、だるまさんのお顔、そして神社の顔ともいえる鳥居。ふりかえってみると、今回のさんぽは「顔」つながりでしたね。