京都のおみやげさがしさんぽの第2弾は、下京区から東山区へ。爪先から肌、髪まで、キレイに寄り添ってくれるコスメアイテムを探しにでかけました。

日本の伝統色を表現した新感覚のネイル【上羽絵惣】

東洞院高辻下ルに暖簾を掲げる「上羽絵惣(うえばえそう)」へ。

江戸時代の1751年に初代惣兵衛さんが創業、白狐印の胡粉、泥絵具、棒絵具などを現在も扱っておられる日本最古の絵具商。

奥行きのある京町家の表側がお店で、奥が職人さんの作業場だそうです。

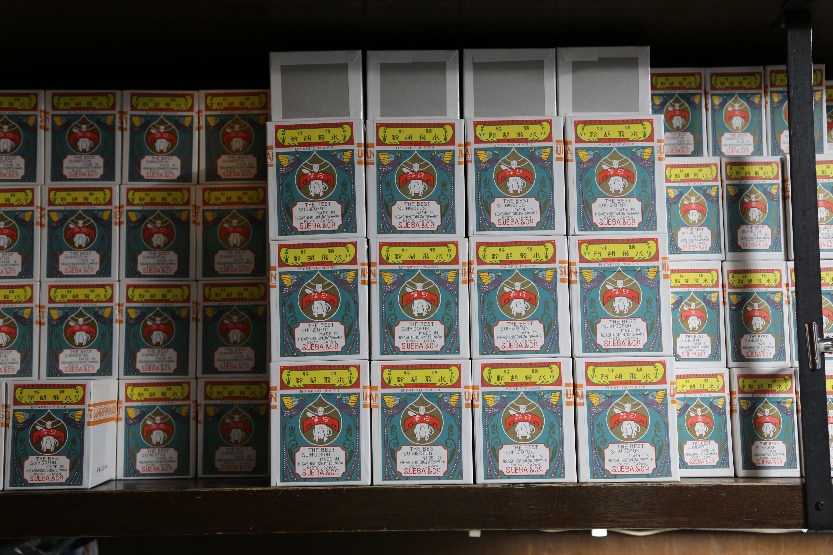

元は蔵だったという扉に色鮮やかな「胡粉(ごふん)ネイル」が並んでいました。日本の風土や文化に根差した伝統色を後世に残したいという思いから、十数年前に胡粉を使った新感覚のネイルを生み出したのだそうです。

「鶯緑(うぐいすみどり)」「京紅(きょうくれない)」「水桃(みずもも)」など日本の伝統色を中心とした名前も素敵。どれも声に出してつぶやいてみたくなる美しい語感です。

ところで、胡粉とは昔から日本画や能面、人形などに用いられてきた白色の顔料。ホタテ貝殻の微粉末から作られるそうです。

こちらのカラフルな小皿は、お店の方が見せてくださった歴史ある「水干(すいひ)」絵具。

世界に誇る日本の芸術や伝統文化は、表舞台に立つ方だけでなく、陰で支えるこうした老舗の存在があってこそ連綿と受け継がれていくのですね。

ちなみに、買って帰った胡粉ネイルを試してみると、発色が見たままでキレイ!しかもマニキュアにありがちな強い匂いがなく、落とすときもアルコールでサッと落ちました。白狐印のラベルデザインもレトロかわいく、並べておくだけでも心が弾みそうです。

髪を艶やかに保ってくれる天然のつばき油【かづら清老舗】

つづいては、八坂神社の門前町、祇園にある「かづら清老舗」へ。髪や肌の美に寄り添う、江戸時代後期創業の老舗です。

品格漂う店内には、京都特産の絹織物「丹後ちりめん」製の花かんざしをはじめとした髪飾りや和小物、京コスメなどが並んでいました。

紅色のあでやかな椿が描かれたクラシカルなボトルは、髪はもちろん肌にも使える万能オイル「つばき油」。「つばき油」とはヤブツバキの種子から採取される植物性オイルで、こちらのものは、九州の「椿の島」五島列島の椿を手もぎで収穫し、じっくりと搾り出して作られるそう。手に取るとさらりとしてべたつかず、髪につけるとつややか&しっとり。購入を即決しました。

店内には、花街祇園という場所柄、和装に合う髪飾りもたくさん。祇園の舞妓さんや芸妓さんもご愛用とのこと。

つばき油を買って帰って、シャンプー後、タオルドライをして髪に数滴つけ、ドライヤーで乾かしてみたら、オイルっぽさがなくしっとり&つややかになりました。

絹のチカラでお肌がなめらかに【京都しるく】

お次は東山へ。時折傘が必要なお天気となりましたが、石畳の小道が雨で潤いを帯びて、京情緒がひときわ増すように感じられました。

豊臣秀吉公とねね御夫妻を祀る高台寺をお参りしたあと、駐車場を越えて境内の南端へ。ここからは八坂の塔×京都タワーのこれぞ京都!な景色を一望できました。

境内には、「高台寺 賑店」という名の京土産店も。京都観光のおみやげにしたくなる京みやげが並ぶなか、目に留まったのが、シルクコスメの専門店「京都しるく」。

京丹後で織り上げる絹(シルク)の特性を生かした商品が並んでいて、「マシュマロしるく ボディタオル」と「絹羽二重 珠の肌パフ」を購入しました。

「マシュマロシルクボディタオル」は、撚糸を格子状に組み合わせ、その間に平糸を入れることでタオル表面に空気を含む“膨れ”が生まれ、泡立ちがやわらかでなめらかな肌触りに。また、「珠の肌パフ」は、絹羽二重の表面にできるシルクのささくれが、お肌の汚れや余分な角質を除去してくれるそう。

使い続けてみたら、ざらついていたお肌がなめらかになったのを実感!しかもツヤもでた気がします。

シルクって身にまとうものとばかり思っていましたが、こうしてスキンケアでも活躍する存在だったとは……シルクのチカラに驚きです。

下京区、東山区とおみやげをさがして歩いた今回のさんぽで、ネイル、ヘアケア、スキンケアまで、毎日使い続けたくなるアイテムと出会えました。おみやげにも喜んでもらえそうですね。